In astrofisica per calcolare la massa di un corpo o di un sistema di corpi, come ad esempio il Sole o la nostra galassia, ci sono essenzialmente due modi: da una parte si può misurare la velocità che caratterizza il loro moto oppure si può misurare la distorsione della luce che inducono in sorgenti lontane, cioè sfruttando l’effetto di lente gravitazionale. Nel primo caso per trovare la massa da una velocità è necessario utilizzare un’ipotesi chiave: che il sistema sia in equilibrio stazionario.

Consideriamo il Sistema solare: i pianeti orbitano intorno al Sole con una velocità che decresce con la distanza. Supponendo che il sistema abbia raggiunto una sorta di equilibrio dinamico, conoscendo la distanza di un pianeta R dal Sole e la sua velocità di rotazione v possiamo calcolare la massa del Sole M utilizzando una formula che descrive l’equilibrio tra forza centrifuga, dovuta alla rotazione, e forza centripeta, dovuta alla gravità.

Questa stessa relazione può essere usata per la velocità se si conoscono la massa e la distanza.

La velocità di rotazione dei pianeti decresce con l’inverso della radice della distanza. Questa famosa relazione fu scoperta per il caso del Sistema solare da Keplero e la velocità che ubbidisce a questa legge si chiama kepleriana.

Per calcolare la massa della nostra galassia si adotta un procedimento analogo: si misurano la velocità e la distanza delle stelle o del gas in funzione delle masse. Se la massa della galassia fosse solo quella luminosa ci si aspetta che, a distanza abbastanza grandi dal centro, la velocità di rotazione sia kepleriana. Si è osservato invece che, per molte galassie, la velocità rimane costante in funzione della distanza e cioè che la curva di rotazione è piatta. Per spiegare questa osservazione si è allora introdotto un modello in cui si ipotizza che una parte della massa, la gran parte, sia oscura, cioè che non emetta radiazioni elettromagnetica e che dunque non si può osservare direttamente, e sia distribuita in un alone sferico intorno al centro. Così la massa non è più concentrata al centro come nel caso del Sistema solare, ma è diffusa in un volume molto più grande. Ipotizzando che la massa cresca con il raggio e applicando la formula proposta qui sopra si ottiene che le velocità rimane costante.

In questo modo si trova che la materia oscura per una tipica galassia a spirale come la Via Lattea deve avere una massa tra dieci e cento volte più grande di quella della massa visibile e che, essendo distribuita in un alone sferico, non ruota in un disco quasi piatto come quella luminosa. Per questo motivo la materia oscura per poter essere in equilibrio dinamico deve avere una distribuzione di velocità isotropa. Questo significa che si muove in maniera casuale in tutte le direzioni con una velocità media uguale a zero ma con una dispersione di velocità tale da bilanciare la forza di gravità. Perché questo sia possibile la materia oscura deve avere anche una differenza cruciale da quella luminosa, cioè non deve dissipare energia sotto forma di radiazione quando si scalda nella fase di compressione gravitazionale. Sono state ipotizzate molte particelle “esotiche” che possono svolgere questo compito, ma al momento e malgrado i grandi sforzi sperimentali, come ad esempio gli esperimenti nel laboratorio del Gran Sasso, non è ancora stata osservata una particella che possa svolgere questo ruolo.

Studiando le curve di rotazione della nostra galassia e delle galassie lontane abbiamo notato una proprietà molto interessante. Mentre l’emissione di radiazione dovuta alle stelle è molto concentrata nella parte centrale, l’emissione di idrogeno molecolare HI, osservabile tramite la riga a 21cm, si estende fino a molto più lontano. Si può così osservare la distribuzione di HI con i radiotelescopi e da questa si può calcolare il contributo dell’HI alla massa e dunque alla curva di rotazione, cioè la velocità in funzione della distanza della materia se ci fosse solo idrogeno molecolare. L’osservazione interessante è che questa curva di rotazione è molto simile a quella osservata, che tiene conto di tutta la massa e non solo di quella dell’idrogeno che rappresenta una piccola frazione di quella luminosa dovuta alle stelle (quest’ultima si può anche misurare dall’osservazione dell’emissione di luce infrarossa). In termini semplici si osserva che moltiplicando per un fattore circa 10 (ma con una grande variabilità da galassia a galassia) la curva di rotazione ottenuta considerando solo HI, si ottiene la curva di rotazione totale. Questo fatto suggerisce che l’idrogeno molecolare sia un “proxy” della distribuzione di massa totale, oltre quella luminosa delle stelle. Ciò significa che dove si osserva un atomo di HI, ce ne dovrebbero essere altri 10 che non emettono la riga a 21cm. Se così fosse si potrebbe spiegare la curva di rotazione di tutte le galassie che fanno parte del migliore campione oggi disponibile per qualità di osservazioni della riga a 21cm, il campione THINGS.

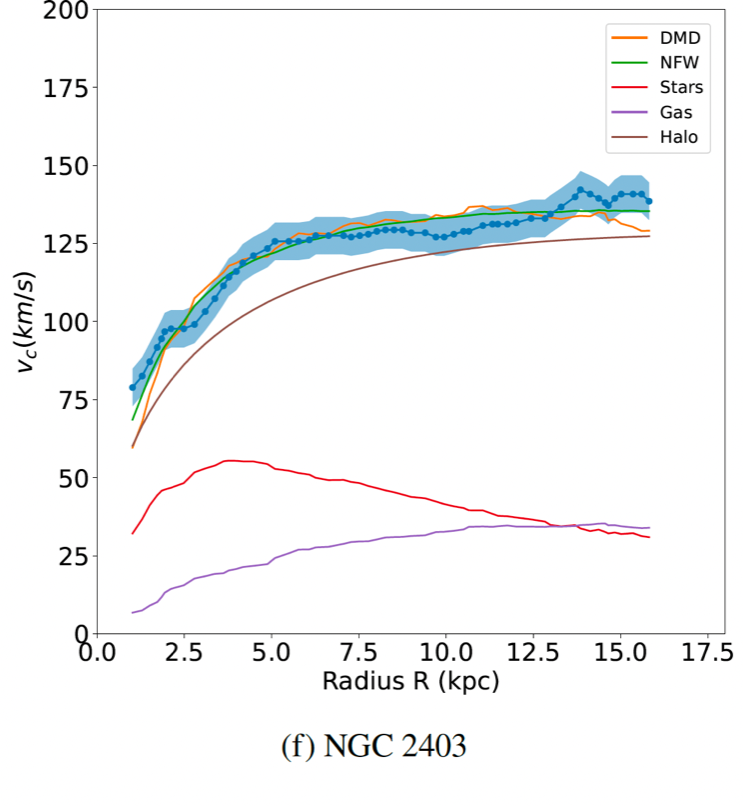

Nella figura è illustrato il caso della galassia NGC 2403: in rosso è riportata la curva di rotazione dovuta solo alle stelle, in viola solo all’idrogeno molecolare, mentre i punti in blu sono le osservazioni e la banda indica gli errori di misura. Moltiplicando la curva viola per un fattore di circa dieci si ottiene la curva arancione che spiega bene i dati osservativi. La curva verde è quella ottenuta nel modello usuale in cui la materia oscura è distribuita in un alone sferico. Se la materia fosse dunque distribuita come l’HI allora dovrebbe essere nel disco e non in un alone sferico e dovrebbe ruotare come la materia luminosa. Inoltre, essendo confinata nel disco e non dispersa in un alone sferico intorno a esso, dovrebbe dare un contributo in massa molto minore che nel caso dell’alone sferico. Ad esempio, per la nostra galassia ce ne sarebbe bisogno circa due volte tanto quella luminosa invece di otto volte come nel caso dell’alone sferico. Questa materia oscura, avendo proprietà simili a quella ordinaria, potrebbe essere ad esempio composta da materia ordinaria fredda: è noto che nubi di idrogeno fredde (sotto i 15 gradi Kelvin) non emettono la riga a 21cm e dunque sarebbero invisibili da un punto di vista elettromagnetico. Questa situazione rende la loro osservazione diretta impossibile. Tuttavia, è in principio possibile distinguere se una galassia abbia una grande massa in un alone sferico o una massa più piccola contenuta in un disco attraverso gli effetti di lente gravitazionale. La ricerca del nostro gruppo si sta muovendo in questa direzione: ancora non ci sono osservazioni che abbiano la precisione richiesta ma i telescopi spaziali attualmente in orbita potranno presto fornire i dati necessari a sciogliere il dilemma.

Per saperne di più

The Tully-Fisher relation and the Bosma effect, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 527, Issue 2, January 2024, Pages 2697–2717, https://doi.org/10.1093/mnras/stad3278, Francesco Sylos Labini, Giordano De Marzo, Matteo Straccamore, and Sébastien Comerón

Fonte: https://scienzaexpress.it/2024/05/la-materia-oscura-nelle-galassie/